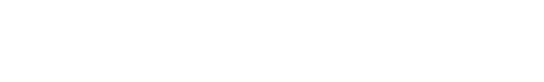

有机太阳光伏电池(OPV)因其质轻、柔性、可溶液加工等独特优势,在近太空、建筑一体化、物联网等领域展现出巨大应用潜力。然而,相较于晶硅电池,OPV器件的长期运行稳定性,尤其是在严苛环境(如高温高湿、冷热交替循环)下的可靠性,尚未得到充分验证。随着有机光伏电池效率的逐步提升,提升器件的本征与环境稳定性是亟待解决的重大问题。在前期OPV稳定性研究工作积累的基础上(Molecules 28, 6856 (2023), Chem. Eng. J. 503,158694 (2025), ACS Appl. Mater. Interfaces 17,15456-15467 (2025) ),中国科学院苏州纳米所印刷薄膜光伏实验室针对有机光伏电池湿热和冷热循环极端环境稳定性提升需求,提出了从材料本征热稳定性筛选、器件功能界面优化、器件封装方法开发三个方面同步优化的系统解决策略(图1),首次实现高效率有机光伏电池在85℃/85%RH湿热条件以及-40℃至85℃的热循环条件下的优异稳定性结果,证实了高效有机光伏电池的湿热及冷热循环可靠性。

图1:有机太阳能电池稳定性策略

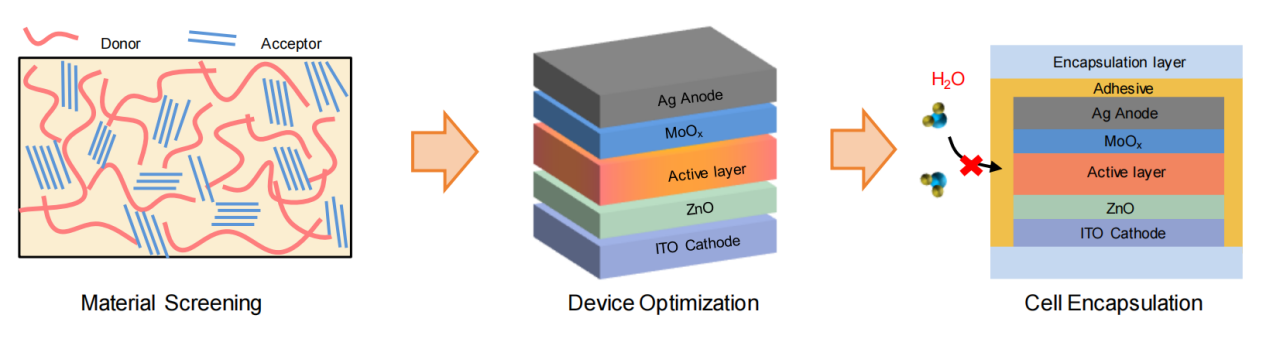

对于提升OPV器件有机半导体材料本征稳定性而言,首先如何准确表征有机光伏电池共混薄膜的微观形貌热稳定性并揭示其与器件稳定性的关联关系是领域内的技术难点。玻璃化转变温度(Tg)被视为表征聚合物热稳定性的重要指标。然而,传统的聚合物Tg量热测试方法并不适用于共混薄膜的热稳定性表征。研究团队在现有的共混薄膜吸收光谱温度依赖性测试方法的基础上,提出了基于紫外可见光吸收光谱变化曲线微分得到的吸收变化的起始温度(Tonset)作为表征活性层微观形态热转变的新方法,实现快速、定量地表征共混薄膜长时间热稳定性,并据此筛选出高热稳定性的给受体材料组合。利用该方法,研究团队发现交联富勒烯掺杂可普遍并显著提升共混薄膜的Tonset,这为从材料源头设计高稳定OPV器件提供了普适性方法(图2)。

图2:有机光伏聚合物共混膜热稳定性分析

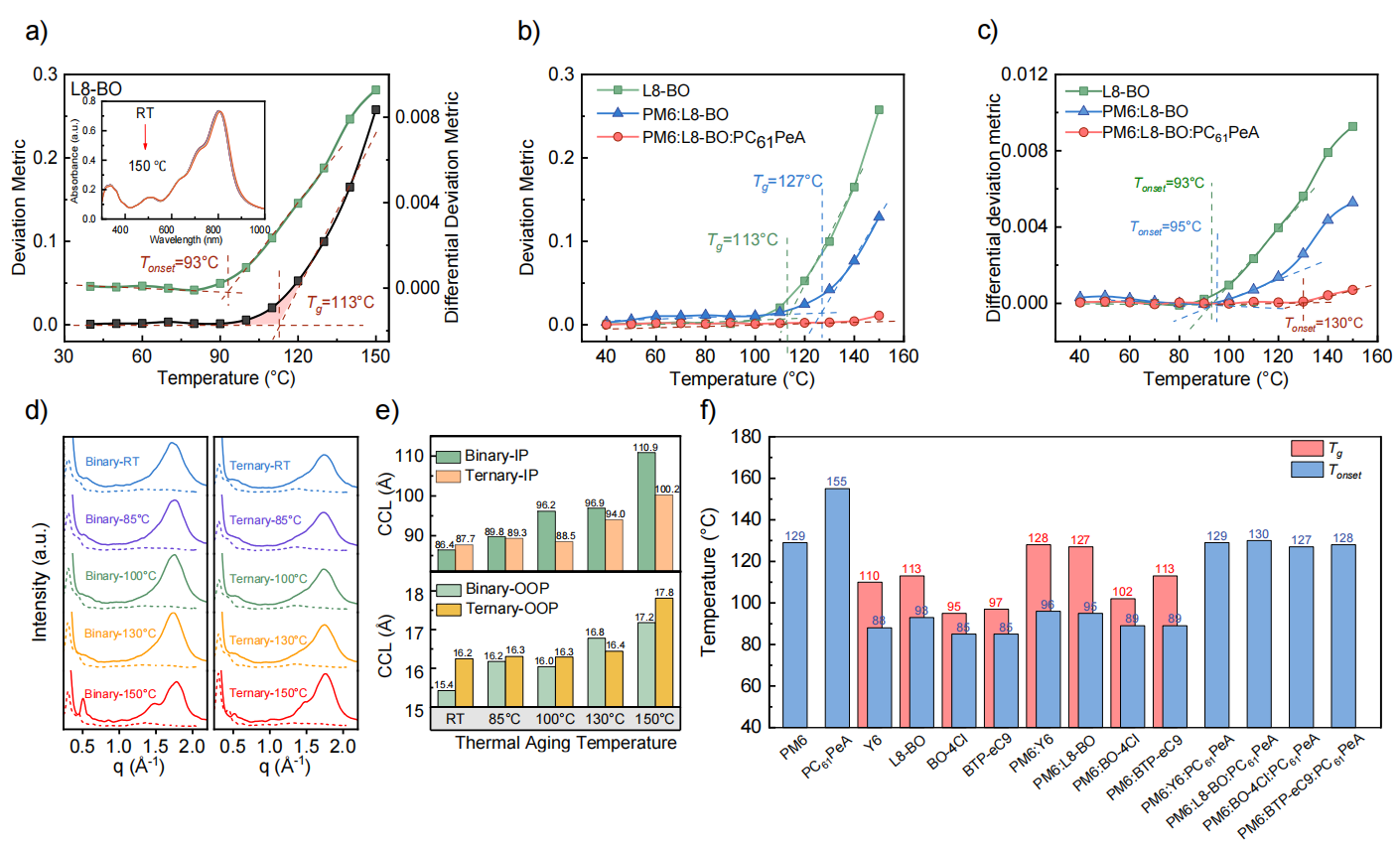

在定量表征有机共混薄膜微观形貌热稳定性的基础上,研究团队细致研究了高效率倒置结构有机薄膜光伏电池的热稳定性。对比研究发现,器件在受热条件下的效率初始衰减“burn-in”主要源自于有机活性层与MoO3界面处的热诱导界面失效;通过在活性层与MoO3之间插入C60中间层,有效缓解了界面副反应,提升高效率有机光伏电池的热稳定性。结合使用交联富勒烯掺杂三元体系,所制备的有机光伏电池器件获得了优异的长时高温(85 ºC及150 ºC)稳定性(图3)。

图3:有机太阳能电池热衰减和界面保护

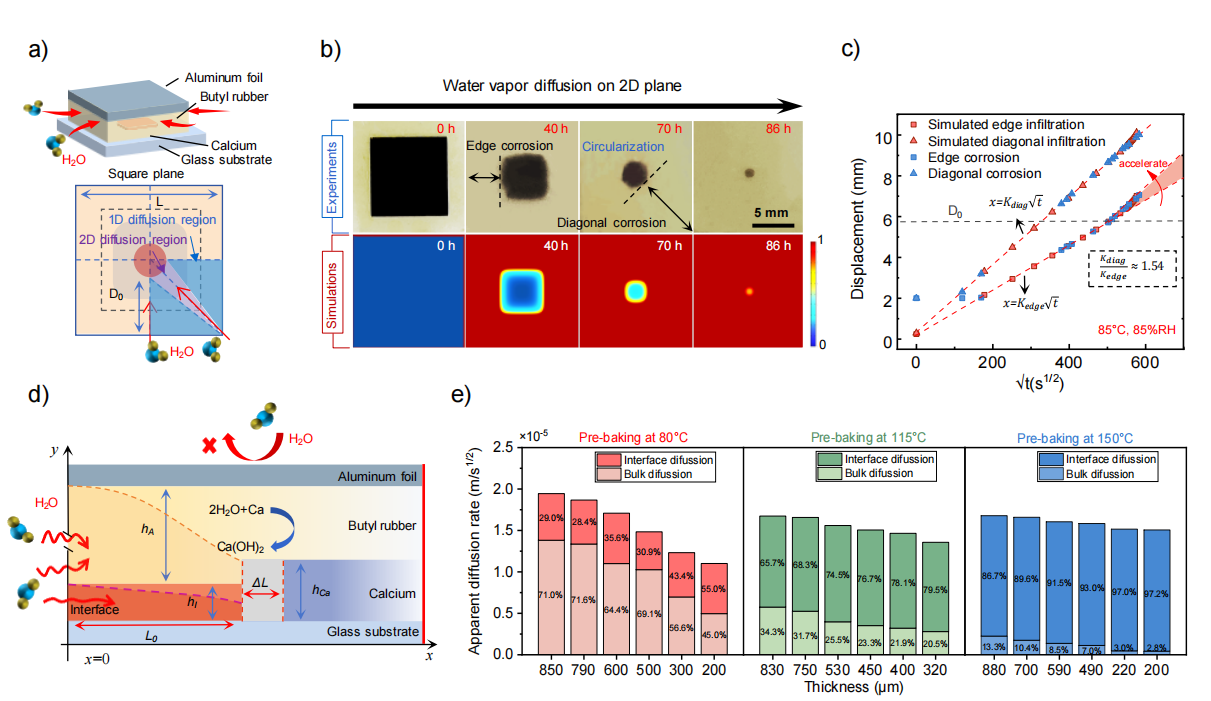

在材料及器件结构稳定的基础上,有效可靠的封装方法是实现有机薄膜光伏电池长时间环境可靠性的保障。针对空气中稳定性与水汽渗透动力学关系问题,研究团队通过建立水汽经由垂直边缘的一维扩散以及延对角线的二维扩散动力学方程,首次定量解析二维扩散速率与一维扩散速率,发现二维扩散是边缘一维扩散的1.54倍(图4)。同时,建立了水汽通过封装侧面沿封装胶扩散和通过胶层/基底接触面扩散,这两种不同路径下的扩散动力学方程,从而精确量化出封装侧面水汽扩散路径比例。该侧面封装水汽渗透模型有效地指导了封装结构设计与优化。

图4:封装层水汽侧面扩散机理

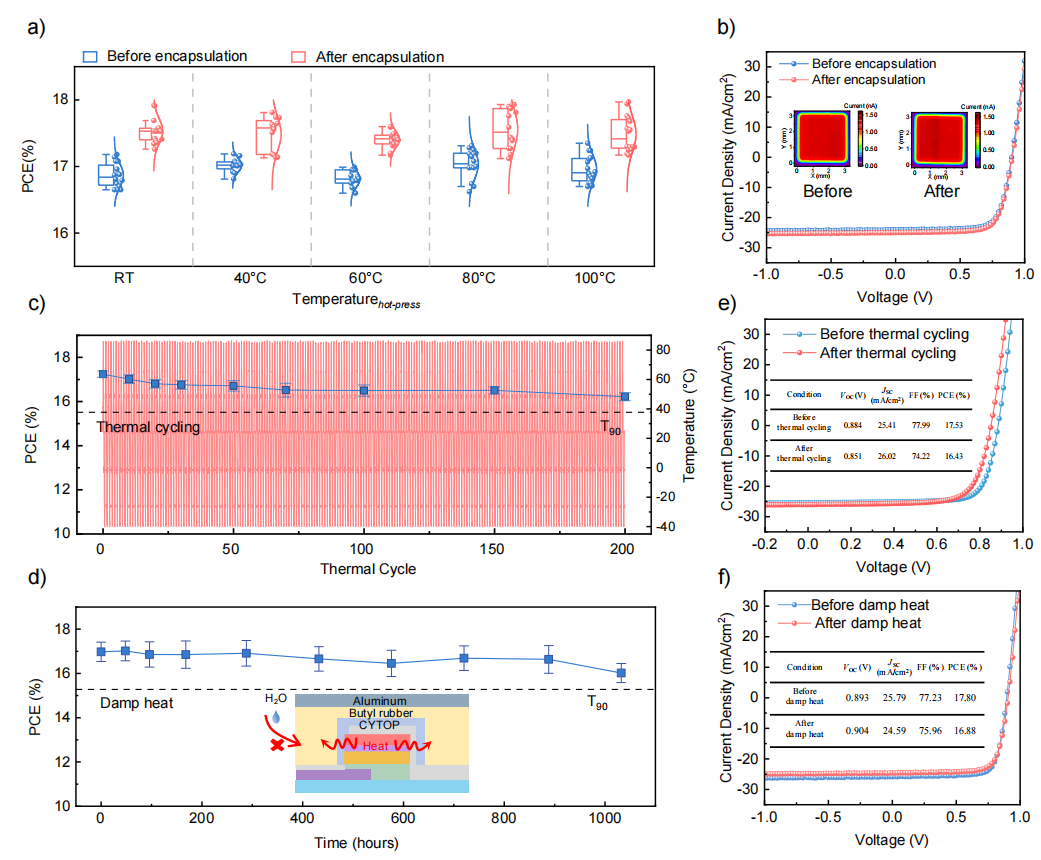

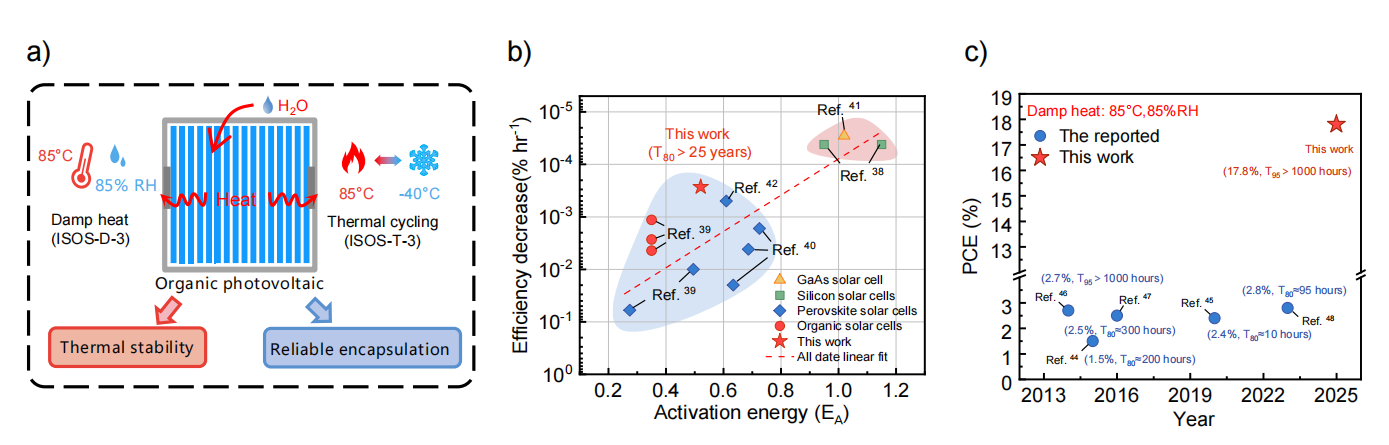

在封装模型指导下,团队构建了基于铝箔丁基胶带的封装结构,封装后的有机光伏电池在严苛的湿热测试(85°C/85% RH,1032小时)和热循环测试(-40℃至85°C,200次)后,效率保持率均高达94%以上(图5)。本工作获得的稳定性结果是当前高效率OPV器件在湿热以及冷热循环极端环境下可靠性方面的重大进展(图6),该研究突破了高效率有机光伏电池的稳定性发展瓶颈,不仅证实了OPV具备优异的环境可靠性,更为提升有机光伏电池在严苛环境下的稳定性提供了坚实的科学技术依据和具体的实施策略。

图5:倒置有机太阳能电池封装和稳定性测试。

图6:有机太阳能电池稳定性统计与对比

上述研究成果以Improved damp heat and thermal cycling stability of organic solar cells为题发表于《自然·能源》(Nature Energy)。文章以中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院为第一署名单位,第一作者是中国科学技术大学2023级博士生秦健,通讯作者为马昌期研究员与骆群研究员。研究获得了国家自然科学基金、中国科学院特别研究助理项目等资助,并得到中国科学院苏州纳米所纳米真空互联实验站的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41560-025-01885-8

转载自:https://sinano.cas.cn/news/kyjz/202510/t20251020_7992767.html